東方の光―― 管懐賓と廬意の映像作品

藤井 匡(東京造形大学准教授)

管懐賓の表現形式は多彩である。インスタレーションや映像、野外彫刻、身体表現など。同時に、彼の取り上げる素材も多岐にわたる。民家の戸板や太湖石のような中国の伝統文化を意識させるもの、鋼板のような工業素材、新聞や魔法瓶といった現代の日常生活で見かける既製品など。様々な方法を複合的に扱いながら、自らの世界観を立ち上げていく。その中で最も重要な要素は「光」だと考えられる。それは、他の素材と並列的に位置づけられる任意の素材という役割ではない。「光」こそが幅広い表現形式や素材を統合し、統一された世界観の創出を決定づけている。

ケネス・クラークは『風景画論』(1949)の中で、17世紀のオランダ・フランドルで完成した風景画の最大要因として、画面全体を統一する光の効果を挙げる。画面の中にいくら事物を描きこんでも、それだけで風景画が成り立つわけではないのだ。他方、中国においては、山水を光によって描き出そうとする動きはより早くから生じる。唐時代(8世紀)に成立したと考えられる水墨画は、自然界に存在する様々な色彩をモノクローム

に還元し、光と影の対比のみで森羅万象を表現しようとする。管懐賓の「光」は、こうした風景画や山水画の歴史に連なると思われる。

もちろん、それは管懐賓が伝統主義的であることを意味するのではない。実際、彼の表現形式も活動の場も、現代の国際的な美術動向の中にある。おそらく、事態は逆だろう。同時代の美術に照準を定めたところから過去に対する意識が始まるのだ。近代化の波が外部からやってきた非西洋圏においてはどこであっても、近代化はそのまま西洋化を意味する。私たちの現在の生活はその延長上にある。伝統と近代、東洋と西洋がもつれるように絡み合う現実は、自らの帰属する文化を出るときにこそ明確に自覚される。

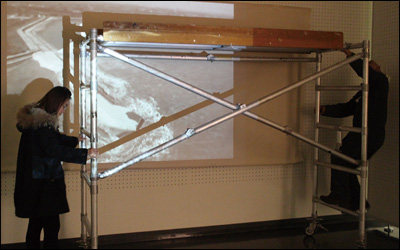

本展の出品作品では、暗幕を切り裂いていくことで向こう側の光が次第に広がっていくパフォーマンスを撮影した《光の刃》や、庭園に設置された自然石をCGによって明滅させる映像《石の光》は、まさしく「光」によって成立する表現といえる。また、ビルの倒壊現場を撮影した《2007・1/6》や、銭塘江の潮の満ち引きから生じる海嘯を扱った《回流》も、水墨表現をイメージさせるモノクロームによるスペクタクルだ。ここでは、映像作品として編集する際に時間の流れる速度をコントロールすることで、リアルとフィクションが交錯するような光景が導き出されている。

管懐賓よりも一世代若い映像作家である廬意の出品作品は傾向の異なる3点。環境問題に取材したドキュメンタリー《天国の下》、自身のプライベートな世界観を表出した《真実と嘘》。そして、注目したいのが、モノクロームで幻想的な風景を描き出した《瞬時の愛》。静謐な湖畔。燃える服を着た男性が朦々と煙を上げながら走り抜けていく。画面全体にたちこめる煙と湖の湿潤な空気が一体となり、南宋水墨画のような厚みのある大気の様子を伝える。ここに、管懐賓と共有する、廬意の「光」の表現を見ることができる。

もしかすると、私は二人の作品を中国の伝統に即して解釈しすぎているのかもしれない。実際には、アーティストたちの意識はそこまで強いものではなく、自然体で行った制作が偶然そのように見えるだけなのかもしれない。だが、出発点としては、それで構わないと思う。私は現代の日本に生まれ育った他者として、彼らの作品に接するより他はないからだ。このギャップを自覚するところからコミュニケーションは始まる。

かつて、西洋近代というローカルな価値観が普遍的と見なされた時代があった。そこに準拠できない者は、異質な他者として消去されるより他はなかった。そうした単一の価値観から自らを解放し、文化間の差異を認識し、その上で語り合うことを始める。アーティスト・イン・レジデンスの価値と可能性はこの点にかかっていると思っている。